05/09/2015

Du grenier, les Tarzanides

Lentement (trop), Ryal et le Docteur Jivaro réaniment le blog BAR-ZING dont il faut dire qu'il n'est pas du goût de ceux-celles qui ne l'ont que mauvais le goût.

Pour ce samedi, le retour des

TARZANIDES DU GRENIER

Avons-nous besoin de rappeler le nom du réalisateur de ce dessin ? C'est un classique archi-connu. M'ouais ! Et alors ?

- Et alors, regardez bien les jambes de cette pimbêche de N'ANI. Sa jambe gauche surtout. En fait c'est la patte postérieure gauche du lion qui semble faire office de membre humain. Amusant, non ?

Cette image éditée le 26 mai 1948 dans L'ASTUCIEUX n° 55 est datée du 01-02-1948 dans son original d'outre-Atlantique.

Doc JIVARO ne va pas fatiguer dès le début les quelques forces récupérées pendant un mois. Aussi s'arrête-t'il ici pour aujourd'hui.

Ryal

16:29 Publié dans BD, BD anciennes, Blog, Fanzine, Grenier de la BD, Journaux, Media | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tarzan, journal l'astucieux, bd, bandes dessinées anciennes

04/07/2015

Les Tarzanides du Grenier n° 116

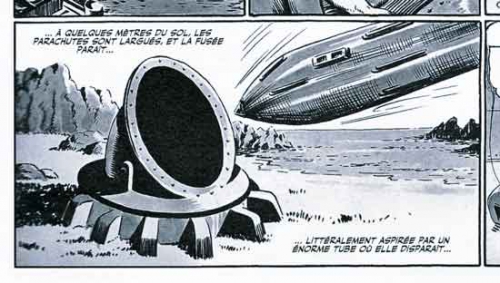

Quelques-unes des bandes dessinées françaises traitant de fiction, posèrent un problème à plusieurs de leurs illustrateurs : comment réussir le dessin de l’atterrissage d’une fusée ?… Aucun exemple réel n’existait dans l’immédiat après-guerre 1940-1945 ; si bien que la seule référence était ?… Était les fusées fabriquées par l’ingénierie nazie, celle des V1 et V2, lesquels ne reprenaient contact sur le terrain que pour y causer le plus de dégâts possible.

L’humoriste Calvo animalise un V1 de l’armée allemande pour le deuxième fascicule de « La bête est morte », une interprétation dérisoire de la Seconde Guerre Mondiale et dont la narration est rédigée par Dancette.

Lorsque Pierre Mouchot (1947) envoie son impitoyable FANTAX combattre le WERWOLF, le moment arrive où il faut faire entrer à bon port la Rheintochter, une Walküre d'acier supersonique. Mouchot freine la vitesse de l’engin au moyen de six parachutes géants, puis la fusée est soigneusement aspirée par un « énorme tube » jusqu’à son hangar souterrain.

Quant au dessinateur Souriau lorsqu’il réalise en compagnie de Maurice Limat un Alain Météor pour le journal TARZAN n° 208 de 1951, il ne se fatigue pas les méninges : l’astronef pique du nez comme pour se planter dans la piste de réception.

Visiblement aucun des artistes n’a voulu faire basculer la fusée pour que celle-ci se pose bien stable sur sa base.

De son côté, SUPERMAN, lorsqu’il utilise un bolide interplanétaire, l'utilise de façon clandestine et paresseuse ! Tout au moins dans le numéro 6 du 18 juin 1947 de l’hebdomadaire L’ASTUCIEUX.

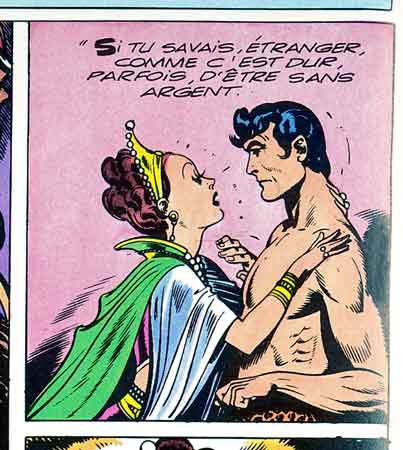

Docteur Jivaro y pense tout à coup : c’est dans le numéro 48 du 7 avril 1948 de L’ASTUCIEUX que commença un épisode des exploits de TARZAN. Et c’est pendant la journée du numéro 59 de 1948 que TARZAN se détourna des avances amoureuses que lui adressait la perverse N’Ani, reine de l’empire des diamants.

Ainsi, mon enfance bridée par la scolarité découvrait-elle la spécificité de TARZAN refusant toute étreinte charnelle. Plus tard, la chasteté souvent attribuée à ce TARZAN me donnerait à penser à quelque infirmité par laquelle le personnage payait sa qualité de héros.

Docteur Jivaro

(pas fatigué par N'Ani mais par le record de chaleur sur Montluçon)

15:51 Publié dans Arts, BD, BD anciennes, Blog, Education, Fanzine, Grenier de la BD, Histoire, Journaux, Moeurs, Montluçon, Sexualité, Tarzanides | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bd, bandes dessinées de collection, fusées v1, v2, seconde guerre mondiale, fantax, tarzan, mouchot, l'astucieux, werwolf

27/06/2015

Les Tarzanides du Grenier n° 115

Doc JIVARO se préparait pour un article Bédé relatif à RAHAN, lorsqu’il apprit la publication soudaine d’un nouveau numéro 1 de PIF, le clébard préféré des anciens lèche-cul du Politburo Soviétique.

« Nouveau numéro 1 », effectivement, puisque le premier des premiers numéros fut publié en mars 1969. Un deuxième numéro 1 fut ensuite mis en vente et sa numérotation cessa en 2009. Et voici que pour cette dernière semaine de juin 2015 un troisième numéro 1 de PIF s’expose chez nos marchands de journaux pourtant de moins en moins fournis en bandes dessinées.

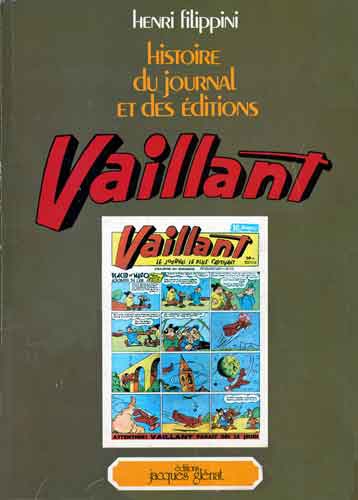

Nous devons à ARNAL (1909-1982) la truffe rondouillarde de PIF. Mais quelque temps avant, le même Arnal avait inventé Placid et Muzo, l’un ours, l’autre renard, pour illustrer avec des gags bien pépères la page de présentation de VAILLANT, hebdomadaire né en 1945.

Comme PIF, VAILLANT était placé sous la stricte surveillance des camarades marxistes. Ce qui explique que nous n’étions pas étonnés de retrouver Placid et Muzo sur quelques-unes des pages de l’Almanach du Parti Communiste de l’année 1948.

Si vous ne connaissez pas VAILLANT « le journal le plus captivant » et que l’éventualité d’avoir à en acheter les 888 numéros authentiques rebute votre porte-monnaie, procurez-vous « Histoire du Journal et des Éditions VAILLANT », récapitulatif imprimé en 1978 pour le compte de Jacques GLÉNÂT. Henri Filippini en fut l’auteur qui ne se gêna pas de rappeler les conflits internes qui opposaient les artistes dessinateurs et le patronat communiste du quotidien l’Humanité.

Rahan est un Tarzanide créé par LECUREUX et CHERET et cela malgré l’hostilité politique que le parti de Staline manifesta contre l’impérissable personnage de E.R. Burroughs. Car TARZAN est immortel comme le sont tous les héros fictifs qui naissent d’une idée et non pas du ventre d’une femme.

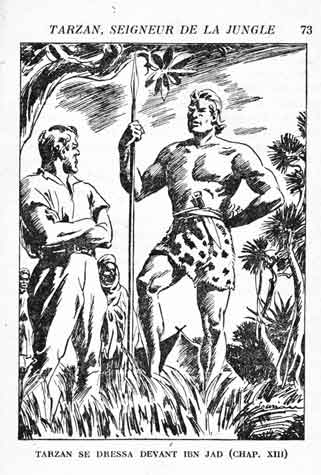

Non, non ! il ne s’agit pas de Rahan. Cependant, il s’agit d’un dessin de Cherèt. Cherèt s’essayant à réussir une attitude caractéristique donnée à Tarzan par Hogarth.

Est-il nécessaire de rappeler que le bel aspect physique de RAHAN n’offre pas de ressemblance avec la physionomie de nos ancêtres lointains, véritables « fils des âges farouches », eux, et qui s’abritaient dans des cavernes, garnissant les parois de peintures animalières dont la signification nous reste méconnue.

A ce propos, question : comment expliquer que dans l’art pariétal d’Altamira les cerfs, les aurochs et autres quatre pattes sont seuls représentés, tout arbre ou tout élément minéral étant absent ? et c'est pareil pour la gente à bec et à plumes, comme si nos hommes de la préhistoire n'avaient jamais vu d'oiseaux.

Docteur Jivaro

16:37 Publié dans Arts, BD, BD anciennes, Blog, Fanzine, Grenier de la BD, Journaux, Littérature, Media, Tarzanides | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gadget, placid et muzo, arnal, almanach ouvrier paysan, bd, bédé ancienne, hogarth, tarzan, cherèt, vaillant, illustrés pour enfants

18/04/2015

Les Tarzanides du grenier n° 107

Pas du tout attractive pour le regard du Docteur Jivaro, cette couverture TARZAN n'offre qu'une curiosité de datation : avoir été présente en 1940 dans les librairies des Chemins de Fer de France.

On sait la déculottée, la défaite, l'exode qui frappa dès l'après mai 1940 notre pays ; les démocrates de gauche ayant déclaré sans s'y être préparés la guerre à une Allemagne Nationale Socialiste surpuissante. De cette guerre, le peuple français n'en voulait pas – c'était tout le contraire de celle de 1914 !

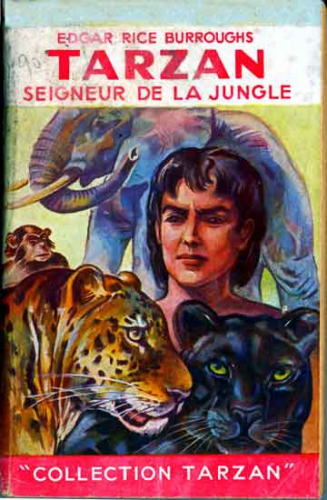

Le succès des aventurlures de TARZAN étant mondial, y compris en URSS et malgré les poignards des camarades « Commissaires du peuple », l'éditeur français HACHETTE créa spécialement une Collection Tarzan dans le catalogue de sa Bibliothèque Verte pour adolescents.

Bien entendu, cette collection de romans plus ou moins bien traduits des textes américains de E.R. Burroughs, ne doit pas être confondue avec une autre portant le même titre chez le même éditeur, et qui fut confectionnée en recourant aux bandes dessinées. A savoir celle dont le numéro 1 date de 1936 et le dernier - le 20 – de 1953, avec pour sous titre Les Hommes Léopards.

Le dessinateur Souriau s'attaqua à camper l'invincible Tarzan. Cette illustration présente en page 73 de Tarzan Seigneur de la Jungle n'est pas du premier jus. Elle a été chapardée dans le numéro 91 du 3 septembre 1939 du Journal HOP LA ! .Journal publié chaque dimanche matin. Comme pour divertir l'enfant pendant la messe dominicale.

Docteur Jivaro

17:12 Publié dans Arts, BD anciennes, Blog, Fanzine, Grenier de la BD, Journaux, Littérature, Media, Moeurs, Société, Tarzanides | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tarzan, tarzanides, hachette, e.r. burroughs, jacques souriau, les décombres, lucien rebatet, journal hp la !, les hommes léopards, montoire

11/04/2015

Les Tarzanides du grenier n° 106

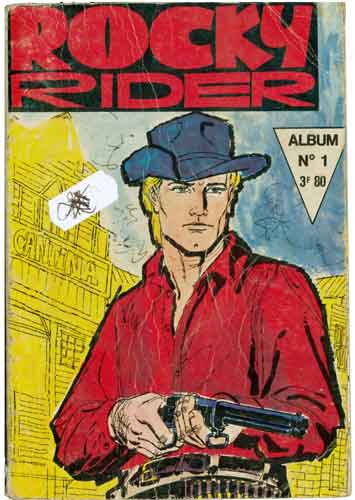

Août 1971. Des Éditions Jeunesse et Vacances mettent en vente en format de poche une BD de 164 pages dont, seule, la page couverture s'expose coloriée. La reliure ci-dessous est la reliure n° 1 ne contenant que 3 numéros, chacun de parution trimestrielle.

L'ensemble ne satisfait pas la curiosité des collectionneurs non plus que celle des collectionneuses (n'oublions pas la parité). On sait que la décennie des années 70, en France, renforça l'influence de la Bédé auprès d'un public d'âge majeur. Ce qui s'expliqua par l'afflux soudain de thèmes politiques et de sujets érotiques, ces derniers parfois poussés jusqu'à une pornographie hier encore librement affichée chez nos marchands de journaux – Merci, Giscard d'Estaing.

Fondées par une Lucienne Fonvieille chez qui prévalait une militantisme communiste archaïque, les Éditions Jeunesse et Vacances apparurent bientôt arriérées par comparaison d'avec des bandes dessinées nouvellement créées pour une clientèle sortie de l'enfance. Les Pilote, Rahan et autres Ça me Botte, Luciféra, Fluide Glacial, etc, etc, fournissaient des scénarios bien plus pertinents que ceux d'un ROCKY RIDER dont les histoires simplettes semblaient accréditer nos ennemis d'autrefois lorsqu'ils affirmaient : les bandes dessinées ne sont lues que par des adolescents mentalement attardés !

Effectivement ! Louis XVI qualifié « dernier roi de France », ça n'encourage pas à faire lire de la BD à nos écoliers. Mais peut être le monarque Louis-Philippe n'était-il qu'un marchand de parapluies !

Ce Rocky Rider, édité pendant 23 numéros, ne doit surtout pas être confondu avec sa première mouture qui le devança de quelques vingt années. Je veux parler du VRAI Rocky Rider, celui publié au départ dans le numéro 275 du magazine TARZAN, année 1951. Et qui ne finira sa saga aux mille rebondissements que le 13-10-1955 et dans le toutencouleur hebdomadaire L’INTRÉPIDE numéro 311.

Gordon Rider bientôt rebaptisé Rocky.

Bande n° 1073. C'est la finale. Un surcroît inhabituel de texte permet de conclure rapidement en s'évitant d'ajouter des images.

L'éditeur de Tarzan et de l'Intrépide fut aussi le champion d'une Presse du Cœur principalement destinée à alimenter les rêveries sentimentales de nos demoiselles des bals populaires.

L'intrépide n° 311 (1955)

Aussi cette vignette présente dans un journal pour petits garçons, évoque t'elle celles souvent utilisées dans les roman-photos lus par la gente adulte féminine.

Comme on crie dans les cas de naufrage : les femmes et les enfants d'abord !

Docteur Jivaro

17:32 Publié dans Arts, BD, BD anciennes, Blog, Fanzine, Grenier de la BD, Histoire, Journaux, Media, Moeurs, Société, Tarzanides | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rocky rider, tarzan, éditions jeunesse et vacances, lucienne fonvieille, l'intrépide, les éditions mondiales, bd, bandes dessinées anciennes

04/04/2015

Les Tarzanides du grenier n° 105

Publié français en 1947 et dans son numéro 41, l'hebdomadaire TARZAN aurait dû alerter les Pouvoirs Publics d'avoir a prémunir contre un danger les populations. D'autant que, aux États Unis, l'avertissement avait déjà été donné dès 1943 par les quatre dessins ci-après signés du talent réel mais souvent contesté de Rex Maxon (1892, 1973).

Mordu - blessé, Tarzan subit l'assaut terrible d'un grand singe. On le sait maintenant : c'est ce proche parent du genre humain qui a transmis par blessure le virus HIV à notre espèce. Alors ? Alors Tarzan finira t'il sa longue existence, frappé par le sida ?

Mais restons tous optimistes. Né en 1912, le héros européen des peuples africains hier encore colonisés, est à présent plus que centenaire et devrait surpasser le record olympique de 122 ans détenu par notre Jeanne Calment nationale.

Joyeuses Pâques à tous les anciens.

Docteur Jivaro

16:48 Publié dans Arts, BD, BD anciennes, Blog, Fanzine, Grenier de la BD, Journaux, Littérature, Media, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tarzan, pâques, rex maxon, jeanne calment, hiv, bd, bande dessinée 1947, bandes dessinées anciennes